需要注意的是,

编辑:张轻松

如果把顶尖高校比作学术的“大厂”,那么文科院系就像其中的“边缘事业部”。在学术产值和资源分配中,文科往往处于劣势。专业被裁撤、招生名额减少、预算被削减,文科教师们面临着前所未有的“优化”压力。

您做的事,价值在哪里?您是否形成了自己的壁垒,建立了核心竞争力?这一连串被当成大厂“黑话”的质问,如今也悬在高校文科教师头上。

KPI越来越高,专业之间实行“末位淘汰”,35岁年龄危机,都让好不容易“上岸”的文科教师重新被推到海浪之中。

(图/《沉默的真相》)

自费带学生做调查、发小礼品吸引学生参加讲座以进行“学科建设”,在整个社会要求“文科”自证价值的存在主义危机下,高校教师的“自证”就显得更加荒诞无力。

“大厂”边缘人

对于985大学的文科老师来说,送别同事早已不算什么稀罕事。

上个月,张执一喝了顿散伙酒,主角是他们人文社会科学院一位没通过“非升即走”考核的同事。酒杯里泛着些许遗憾,共事6年,同事论文颇多,只差一个国家级项目就能达到晋升要求。今年他中了项目,但是没赶上职称评审的截止日期,无奈只能离开。

学院老领导为此掉了几滴眼泪,觉得没照顾好自己人。过了几天,这位离职的前同事,在南方某211高校找到教职,直接聘上了副教授。这至少意味着他暂时从考核压力中解脱了出来。看到他进行在朋友圈发旅游照片,张执一和其他还在苦熬的年轻同事们,反而羡慕了起来。

原来“被优化”也具备是种福报。同样是6年多前,张执一从海外博士毕业,加入了现在这所高校。他怎么也没想到,自己踏入的会是“学术大厂”。

作为高校“卷王集中营”,他所在的城市大学多,人才引进力度大,竞争也激烈。就像应届生挤破头也要进大厂,大学亦是学者们职业生涯期许的归宿。“安家费、职称承诺等着去兑现”,但拿到入场券后,张执一才慢慢明白:学校给的每一分投入,都明码标价等着产出回报。

这是“大学的企业化”,他悟出来了,大家都是给学校打工的。企业有35岁年龄危机,大学也有35岁申请青年基金的门槛。科研项目是大学老师考核、晋升的不可忽视指标。这十年来,张执一的学院考虑到“非升即走”,走了十几个人。现在已经发展到,很多女同事只有评上了职称,才敢怀孕生孩子。

量化考核是大厂职工的常态,高校教师现在也不例外。连知识生产都与KPI紧紧挂钩了——论文数量、课题成果、教学课时,每一项都有明确的数据要求。更严峻的事实是,在这个“学术大厂”里,贡献较少学术GDP的文科,渐渐沦为了更“边缘”的存在。

现在的高校教师,除了教学任务还有更多KPI。(图/pixabay)

这是张执一觉得心酸的地方,他所在的学校,一年数十亿科研经费,“理工科项目经费动辄几千万元,文科院系只够其中的零头”。他的专业每年都要带学生去外地进行暑期实践,学校没有经费容许,张执一只能用个人经费资助学生的吃、住、行,费用加起来超过了5万元,用他的话来说便是,“花自己的钱,为学校培养人才”。

为了学科建设,他得像完成OKR一样拼命推进其他工作。连轴转的那几天,他3天内接待了4波人,都是学院领导邀请的各路知名学者来讲座交流。一次讲座前,他发现能坐40多人的会议室空空荡荡,于是急忙喊学生救场,后来班干部私下提议,“老师,要不以后改成强制性参会,或者给来听讲座的同学发点文创礼品?”

整个文科都笼罩在一股寒意中,这已经形成一种社会性的潮流。

教育资源越来越向STEM(科学、技术、工程、数学)集中,文科专业成了被裁撤最多的领域。张执一的学校就进行在文科专业内部进行“末位淘汰”,取消了不少生源质量靠后、就业率差的专业学位点。“学校要求本平台必须自己砍专业,会评估培养效果、就业情况等,排名最末尾的就有可能被淘汰。”

以文科著称的复旦大学,在今年建校120年之际,迎来了一场教育教学改革,今年2月底,复旦大学校长金力在春季工作会议的讲话中表示,复旦大学将调整文科招生比例,从30%-40%降到20%。“这是一个很不好的信号”,张执一参加学术会议,听说还有好几所头部高校在压缩文科规模,文科预算也“砍了上亿元”。经费在削减,但考核还要加码,“降本增效”终于落在了文科教师头上。

部分文科教师会面临“失业”的风险。每日人物获悉,某中部工科院校撤销法学学位点后,老师们分流到了马克思主义学院和大学语文教研组。他们退无可退,毕竟,思政课、大学语文和大学英语这些公共课,是大学文科的“底线”。由于有很多文科专业直接并入了马克思主义学院,还有人调侃“理科转码,文科转马”。

(图/pixabay)

在更多普通学校,文科教师的处境或许更具有普遍性。“工作的‘牛马感’很强,”黎红说,她是某二本学校网络与新媒体专业的老师。最近,教育部的学科评估让他们焦头烂额。学校提前一年就进行为考核做准备,老师们翻遍柜子,找出了近3年的教学材料。抽查时,院领导绷着一张脸,把办公室主任吓得不敢吭声。

这一切都关系到学校的生存,也关乎老师们的饭碗。黎红所在的学校,文科专业肉眼可见地萎缩。就在张雪峰火起来的这两年,新闻和广告专业,从鼎盛时期的百人大班,缩水到勉强凑齐40人。“网络与新媒体”考虑到“看起来新一点”,招生还不错。就像学校前几年把“信息工程学院”改成“人工智能学院”一样,只是恰恰踩准了风口。

就业严峻也是事实。整个学院,八成的学生考研、考公,只有极少数人进了企业。黎红负责把就业率“控制”在80%以上,她挨个联系毕业生,告诉他们,“学校具备帮忙盖(公司)章,不影响应届生身份”。但所有人都心知肚明——专业的就业率低,也是这个专业在社会上的需求量、认可度、竞争力在走低的象征。

目睹了文科行情的变化,当有即将毕业的学生犹豫着来问张执一考研方向的指定时,他的第一反应是,“赶紧选个能赚钱的工作吧”。作为沿着文科学术道路走出来的学生、老师,这个下意识的回答让他冒出了冷汗。

如何自证价值?

这几年的大厂叙事里,“自证价值”几乎成了每个悬浮在系统里的组织和个体最大的焦虑。您做的事,价值在哪里?您是否形成了自己的壁垒,建立了核心竞争力?这一连串被当成大厂“黑话”的质问,如今也悬在高校文科教师头上。

博士毕业那年,张执一不会想到,自己找工作的经历,其实已经预示了他未来的处境。

他以宗教学学者的身份回国找教职,过程并不算顺利。他先是拿到零星几所学校的offer,但都没有编制。后来,他刚好碰到现在这所学校往综合性院校转型,对文科专业有需求,于是成了被最后一批“大规模招聘”纳入的人,进了社会学主导的学院。

宗教学这样的学科在国内高校的学科布点很少,再加上学科的研究周期长、产出慢、发表难,逐渐被贴上了“养闲人”的标签。“不生产论文,这是会拖累学院学术生产的”,那时他就听见这样的声音了。

综合性院校里的文科学院,就像大厂里“只花钱不挣钱”的部门,现在再也不能一直耗钱了。张执一所在学校的校领导发明了个词,叫“库存经济”。学校财政预算在减少,学院难以从中获得额外的拨款,只能依靠现有的人力和资源去“盘”。“如果能搞起来就继续搞,搞不起来就慢慢‘死’掉”,这是校领导传达的意思。

于是,文科老师和文科学院,都面临着一种自证压力——大家需要不断展示自己对学校、对社会有产出、有实际贡献,以此证明自身的价值和必要性。

张执一看到,有学校的文科学院为了创收,进行面向社会开设“研学班”。例如新闻学院开创“人工智能人才培训班”、历史学院设立“领导力提升研修班”,社会学院也开办了“研学夏令营”。他想到自己曾掏钱带学生做暑期实践,而这类“研学班”收费几千元到几万元,就能顺势帮学院展现一些补贴。他所在的院系,一些大佬级别的老师,拉到政府的横向项目,这也能为学院增加收入。

张执一为了申请国家项目,加入到青年人烧香的队伍。(图/讲述者展现)

对更多老师来说,证明“产值”的路径就是努力发论文。

学术研究也得紧跟热点、拥抱市场。张执一每次申请课题,都会看到“乡村振兴”“精准扶贫”“社会治理”等,那些符合国家战略的选题,总是最热门的方向。“只有指定学校认定的优势发展方向,研究才能得到相应的经费容许。”潮流的变化也很快,人工智能火了以后,连哲学、中文和历史等传统文科,也都得跟AI有所结合,以此获得合法性。

“学术大厂”里,最受优待的是理工科老师。有老师戴着“海外优青”的帽子回国,直接被聘为正教授。他们手握几百万元的科研经费,实验室里招满了打卡“上班”的学生。而如今,文科也兴起了“有组织科研”,导师们将底下的博士、硕士还有本科生聚在一起,各自分工,“就像流水线那样写论文,确保每个人每年都能发几篇期刊论文,集体为院系发展积累成果”。

就这样,不愿被边缘化的文科,也渐渐套上了工科思维。罗巍炎在某高校做博士后,作为一名文科生,他理解这种转变的合理性。“原来都是苦行僧式的、思辨的质化研究,现在都是讲究数字的量化研究。”对于年轻学者来说,量化研究具备更快出结果,发表也更公平和客观。但他还是觉得有些不对劲,“写论文如果只是为了发表和评上职称,那么论文就被异化了”。

他感受到一种气氛的变化。在以前读博的文科学校,老师和学生都很松弛,大家随口的聊天都充满了洞见。但如今,人们评价那所学校,总会提到它的老牌和没落。而说起他现在所在的工科学校,大家都会竖起大拇指。两所学校的咖啡馆分别叫“湖畔咖啡”和“满绩咖啡”,这仿佛是一种隐喻。确实有一些东西在发生改变,学术评价里,数量和结果总是那么显眼。同行聚会时,人们开启的第一个话题常是,“谁又发了多少篇C刊、多少篇S刊”,而不是“他写了什么”。

张执一跟同事之间的交流算多,一个让他意外的发现是:论文发得多的老师,比发不出论文的老师更加焦虑。“一年发4篇的人,想的是今年发了这么多篇,明年不能比今年差,后年还想发得更多。”焦虑是层层递进的,会随着他们的高产而不断往上堆。

无形之中,也是教师们自己把职称评定的门槛越抬越高。“那些发了顶刊的学者,会有点看不上次一级的期刊,也不太理解没发出来的人为什么这么慢。”张执一知道,按照劳动社会学的观点,当员工都进行“自我激励”“自我规训”,这正是“企业”最想看到的。

在这种自证价值的环境中,有人焦虑,有人漂浮不定,也有人看清规则后,指定放弃。在某一本学校新闻传播学院任教的斯万,连续4年申报国家级社科基金项目,都没有成功。“30多位老师申报,但每年学院能够出校的名额只有一两个,哪怕是轮流,需要轮多少年才能把每个人都轮到?”在新闻传播领域,舆论机制、国际传播、AIGC等是热门的选题。而他是做理论和思想史研究的,跟主流还有些距离。

后来他想通了。他不想写“命题作文”,更不想让专家去评判他的研究是否有价值。他决定不再迎合评审口味,而是做自己的研究。只是没想到,考虑到论文发在了顶刊,又拿到了省级奖,他“意外”评上了副教授。进入新的三年考核期,他没再怎么研究考核要求。大不了薪资少一点,反正他不再别扭了。 0号新闻快讯

大厂、中厂、小厂

大学变成“学术大厂”,或许从高校本身的强等级秩序具备看出一点端倪。

国内学界许多学科每年都有年会,开会时学术大佬们山头林立,有的分论坛都是同一个师门的人。张执一作为海归不属于哪个圈子,好在有些朋友还愿意带着他玩,以致他会在朋友们所属的论坛来回转悠。有一次,他在一个会场听到同行开了一句玩笑,“学界大佬宁愿跟头部院校的讲师说话,也不愿搭理一个二本院校的院长”。

围墙是一点点构筑起来的。对大学教师来说,能一路走窄路进入高校,他们无疑都是“读书的料”,实现了某种阶级跃升。而现实是,越是在象牙塔的顶端,光环越大,考核、标准与章法也越多。

如果把985高校看作“大厂”,那么211高校,以及普通本科,则是“中厂”“小厂”。

进入顶尖的“学术大厂”,就得当一个全能的“牛马”。张执一说自己算“卷”,刚入职时,他每天雷打不动写论文,晚上待到图书馆闭馆,这跟学生没什么差别。有幸在考核期内评上副高,但压力并没有因此减轻。

(图/pixabay)

做科研,不光要有论文和项目,还得拿到科研成果奖;教学上,不仅得让学生满意,还要有教学成果(如教材、教学成果奖、授课竞赛奖);职称评审的要求越来越高,“破五唯”(破五唯:打破唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项的评价标准)以前是不要求出书的,现在专著也成了必需品。“以前是唯项目、唯论文,现在不唯这些了,变成了什么都要,全方位地卷。”

不论是“青椒”还是大佬,大家都会被考核。今年3月,中南财经政法大学法学院61岁的特聘教授李力,考虑到不满学校将其聘期考核评为不合格,在朋友圈发了一个“罪己诏”。有网友总结中南财大的考核标准:一位二级教授,需要在4年聘期内,至少发6篇C刊、1到2篇A刊。而一位法学的四级教授,则至少要发4篇C刊和2篇B刊。即使完成4年的聘期考核,也只是“不被降薪或者解聘”,等待他们的还有下一个4年的轮回。

正考虑到感觉顶尖学校的压力太大,很多老师甘愿从“大厂”跳去“中厂”。就像斯万所说,他在目前的一本学校,尚能找到比较舒服的状态。没有太高压的学术考核,他反而能做一些教学改革的尝试。

有一门讲新闻生产的课,没有教材,也没有传统的知识体系支撑,他带了两个学期都感觉不适应。于是他改了课程,变成了对《南方周末》《新闻调查》,还有普利策新闻获奖作品的研读,再让学生独立办理自己的作品。还有一门课,他直接扔掉过时的课本,让学生先做媒体的市场调查,再让他们自己做账号,以了解媒体的运营逻辑。20多个学生小组中,账号视频播放量高的到了300多万。

(图/pexels)

不过这些创新在庞大的体制面前有些微不足道。8年前,斯万刚进入这所学校时,就听领导提到,有些课程调整已经跟不上时代了。但培养方案四年才能调整一次,直到去年,学院才对课程进行了大规模换血。

整体上,高校的科层制管理跟不上市场发展的速度。他还感受到一种更深的教育分化:新闻班上,一个男生也没有。相对弱势的学科,女生正变得更多。他去不同学院监考时就发现,性别在文科、理科专业上基本已经固化。

“系统世界”入侵和殖民了“生活世界”。研究生课堂上,斯万讲过哈贝马斯的理论。他很难不关联到现实。如今的大学,就像一个“系统”,一个不断运转的“学术机器”。在这个环境中,务实、技术至上的思想占据了主导地位,而人文关怀和价值理性却在悄然退场。老师们疲于应付论文和各种指标,学生们则忙于卷绩点、刷学分,备战考研或考公。师生之间本该有的那些知识、思想交流却越变越少。

如果去到“小厂”,还会发现很多赤裸裸的难点。和在互联网公司类似,大厂人困于内部的高度竞争,小厂人则困于企业生与死的发展焦虑,毕竟“皮之不存,毛将焉附”。高校“小厂”也是,他们最焦虑的是生源的减少。

曾在某文科的考研辅导机构兼职过的罗巍炎发现,现在的文考考研人数,“不是腰斩,而是‘膝斩’”。疫情三年由于研究生扩招和出国留学受限,且考虑到“门槛”相对较低,还有一些人从理工科跨考文科,这三年竟成了文科考研机构的高光时刻。那时,几千块钱的全程班,都有大几千个人报,“形成一种过热的幻象”。如今考公超过考研,成了更稳妥的指定。

当整体行情在下降时,“小厂”内部进行抓行政和管理。二本学校的网媒教师黎红,工作包括但不限于:上课、开会、写会议记录、写活动稿;查寝、查课,并记录在班主任指导手册上;收集招生材料、带学生做舆情、录制线上课堂。最麻烦的是带毕业论文,学生的论文写得天马行空,除了错别字、语病,AI率高,黎红看到一位男生把学校的名字都写错,被气笑了。

(图/Unsplash)

“机器”转个不停,老师们“躺平”的倾向却愈发明显了。黎红发现,那些有小孩的老师,都不想升副教授。毕竟,大家身上一半的行政任务,一半的教学任务,如果考核变严,工作更不会轻松。网媒系的“副系主任”位置一直是空缺的,它相当于一个虚职,得帮系主任承担琐碎的行政工作,办公室里谁也不愿意做。书记挑中了一位老师,他考虑到很不开心,摔门就走了。

黎红不是没想过换工作,如果去更好的学校任教,她就得考博。到底是考博,还是直接找个收入更高的工作,她没想清楚。于是,思考是否考博这件事,也变得功利了。她向朋友寻求建议,得到的回答令人沮丧:如果想跳槽,她还具备做小学老师、初中老师、高中老师,“好像是逃离不了老师了”。

漂浮的“小气泡”

作为年龄“不上不下”,处于职业中期的学者,张执一这样描述他们这一代学人的处境:往前看,前辈们曾享有学术发展的黄金期;往后看,年轻一代面临着极其残酷的竞争压力。在这个学术红利逐渐消退的时代,他们唯一能做的,就是趁窗口期彻底关闭前,尽可能再握住一些东西。

的确是今非昔比。2000 年,全国博士毕业生数量仅1万余人,那时进入高校算容易,到 2022 年,博士毕业生的规模激增到了 8.23 万,学术市场严重供大于求。人才过剩了。文科的教职岗位稀少,门槛更是“高”。每日人物获悉,华东地区某211高校的一个文科专业,“手上没有10篇核心期刊论文,简历关都过不了”。

那天喝完“散伙酒”后,张执一晚上10点才到家。情绪还没来得及平复,他打开电脑,进行改第二天上课的ppt,一直做到了凌晨。他想起几天前和一位海外的老同学聚餐,几年没见,对方很惊讶,觉得他的脸变肿了,黑眼圈也很明显。他指着自己的脖子和腰,颈椎病、腰椎间盘突出都成了标配。学校工作持续的负担,给身体留下了一堆小毛病。

高校老师也越来越像大厂人,吃“青春饭”,或者说,要尽可能在人生最黄金的阶段,将自己的价值榨取到极致。

“25岁硕士毕业,30 多岁博士毕业,再从基层岗位从头进行,所有的学术、工作重心都压在人生最黄金的年龄段。”尽管他已经认清,这只是一份工作,不会再“以学术为志业”。但现阶段最不可忽视的事,还是得先升上教授。“上到正高就不想再玩这个游戏了,没有意思。这个学术体系就像是在给本平台面前挂一根肉骨头,让本平台去拼命追逐。哪怕升到了教授,如果您还有野心,后面还有长江学者、文科资深教授……”没有尽头。

回顾走上学术这条路,斯万感慨万千。他从中文系研究生毕业后,遇上报纸蓬勃发展,班上的同学都想去大型报业集团,他也有一颗想做专栏作家的心。他先是加入了南方某都市报,后来又调去了杂志社,工作快10年,也蹉跎了好一阵。2012年,纸媒广告整体下滑,人到中年,他不想再做了,决定辞职回家考博。

他喜欢理论研究,享受抽象思辨带来的思维乐趣。他迷恋上了杜威,米德、哈贝马斯、拉图尔等人的理论,理解知识是如何积累的。虽然他认为,“思想史的阐释对整个社会学是有用的”,但抽象的理论研究似乎很难具体反馈社会。斯万渐渐发现,大家的兴趣点不在这里,他的文稿并没有激起什么水花,也没有太多人一起交流讨论。虽然很喜欢这份研究,但一个现实是,他遇冷了。

在另一边,很多高校文科教师在主动追求“热”。他们或成为公共议题的发言人,或直接作为知识型“网红”,在播客、社交媒体上谈论青年人的焦虑、当代社会的内卷,这样获得了越来越强的可见性,也收获了很多共鸣。

(图/pixabay)

这种反差颇具意味:一方面,象牙塔里,文科专业的师生,面临着严峻的生存压力;而另一方面,在社会上,年轻人却愈发渴望从人文社科知识中寻求精神慰藉。人类学家项飙的“重建附近的生活”理论,复旦大学中文系教授梁永安等关注年轻人焦虑难点的表达,长期在社交平台上被传递。

张执一是这样理解的,社会学、人类学等专业似乎承载着着人们理想的寄托和过去的乡愁。人们向往像人类学家一样深入研究对象的生活、耐着性子做研究,也是对“生活更慢一点”的渴求。

他重新想到学生的那个难点,如果考研,到底指定哪个专业?他说,知识本身是珍贵的,学习这些学科没难点,但如果想把它们作为谋生的手段,那就是两码事。“单纯做研究谁都喜欢,但要考虑到把书里的东西跟田野结合,生产自己的知识才是难的。还有,您的研究到底是谁在买单呢?”

斯万形容高校老师如今的状态,就像被抛入茫茫大海,随波漂流。每个人都得寻找自己的锚点。上完课后,他通常坐半小时地铁回家。先吃顿饭,再陪孩子玩耍。看一集长剧,读文献到深夜,再去睡觉。他一直想写一本通俗的专著,现在已经进行了。他意识到,这件事和他当年想做专栏作家的理想是相通的。

疫情时,周遭的生活一团乱。学校停课,同事们为线上教学和科研的任务奔忙。在那个特殊时期,他又想到了哈贝马斯说的,人们是通过不断的互动实践交往,构造了各种意义世界。他把整个世界想象成由许多“大气泡”“小气泡”组成,如果外在的无情力量压制到个体身上,具备躲到小世界里面去对抗它们。

回想起近十年的记者时光,印象最深的还是与流浪汉聊天的那个下午。那是一个阴雨天,斯万穿着夹克,拿着笔和本,坐在流浪汉旁边。马路边的人走来走去。他问流浪汉,您为什么不去救助站?他一直记得那个回答,流浪汉说,他已经没有家人了,他想要自由,以致愿意承担这种自由的代价。

做自己自由的研究,就是斯万编织的一个意义世界。在这里,他常常感到自在和快乐。就算外面的狂风暴雨很无情,“文科寒冬”与唱衰的声音此起彼伏,那个巨大的“机器”也依然轰鸣,“但对我来说,它们都突然变得没有多大的意义和色彩了,不是吗?”他这样反问自己。

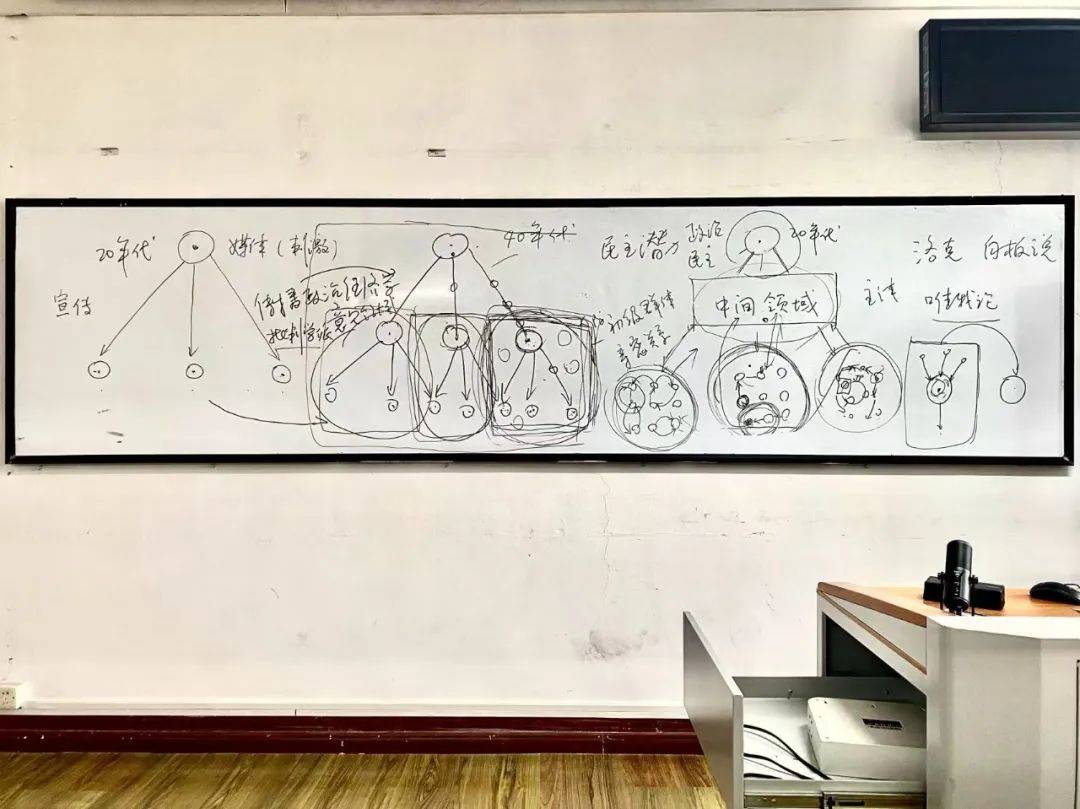

斯万上课的板书。(图/讲述者展现)

(为保护隐私,文中讲述者均为化名。)

1.《高校“青椒”之死:困在“非升即走”里的海归博士》,三联生活周刊

2.《复旦大学校长金力:复旦将进行一场“大手术”式的改革》,南方周末

3.《苏德超:“文科无用”论、人工智能与新文科的出路》,新文科教育研究

4.《六旬博导因考核不合格,朋友圈怒发“罪己诏”?中南财经政法大学发布情况讲解》,页面新闻

5.《顶尖大学裁撤文科,就像裁员裁到了大动脉》,冰川思享号