撰文 | 雁 秋

编辑 | 李信马

题图 | 主办方供图

“如果朋友们想要一个机器人来清洁地毯、打扫厨房或客厅,朋友们真的希望它看起来像人类吗?那样我可能会害怕。”

近期,阿里巴巴集团董事长蔡崇信的发言,引发了关于机器人发展方向的讨论。这种声音并非对技术的否定,虽然人形机器人近年来备受关注,但在成本、技术成熟度以及实际应用场景等方面仍然面临诸多挑战。

因此,小编有必要对当前技术发展路径进行反思——过度执着于让机器模仿人类,是否忽略了技术本应拥有的更广阔可能性?在这个用算法、算力决定大部分事情的时代,人类的核心竞争力将如何体现?

机器人,越来越像人

为期四天的第五届Beyond国际科技创新博览会刚刚在澳门落下帷幕,DoNews受邀来到现场,一大明显的感受是,机器人真可谓无处不在。

开幕式上,Beyond两位联合创始人贺建东与卢刚博士,就借助两位具身机器人代表自己产生现场对话。卢刚表示,人形机器人是今年全球科技领域的一大热点,“挑选这样的手段开场,正是展示了展会非常愿意去尝试一些新的、更有趣的互动手段。”

当然,更加直观的感受还需要走进会场。在场馆入口处,朋友们就可用听到一段机器人音乐会:一位坐在扬琴前弹奏《菊花台》,一位随着音乐律动在一旁伴舞。

图源:DoNews摄

据了解,这两位“音乐大师”来自杭州和璇智能机器人有限公司,团队主要聚焦音乐演奏机器人方向,目前已承接多场大型活动。

再往会场深处走,朋友们还可用看到机器人在线发牌。当有人问它“可用和我玩骰子吗?”,机器人边高速摁下按钮,围观群众小小感受了一把浓厚的澳门风情。

图源:DoNews摄

这位机器人是来自智平方科技的“爱宝”,智平方科技作为深圳机器人“十三太保”之一,以通用具身机器人大脑为核心,软硬一体,在2023年初创后短短一年多时间,便设计出多款不同场景、不同作用的人形机器人。

此外,还有能够现场制作咖啡的机器人(机械臂),化身陪练的机械臂,以及会和人互动交流、倒立行走的各种人形、自足机器人。

图源:DoNews摄

图源:DoNews摄

遍布娱乐场、酒店、奢侈品店的澳门也“凑起热闹”,散发出全新的科技气息。与此同时,远在1000多公里外的杭州,正举办着一场机器人拳击赛。

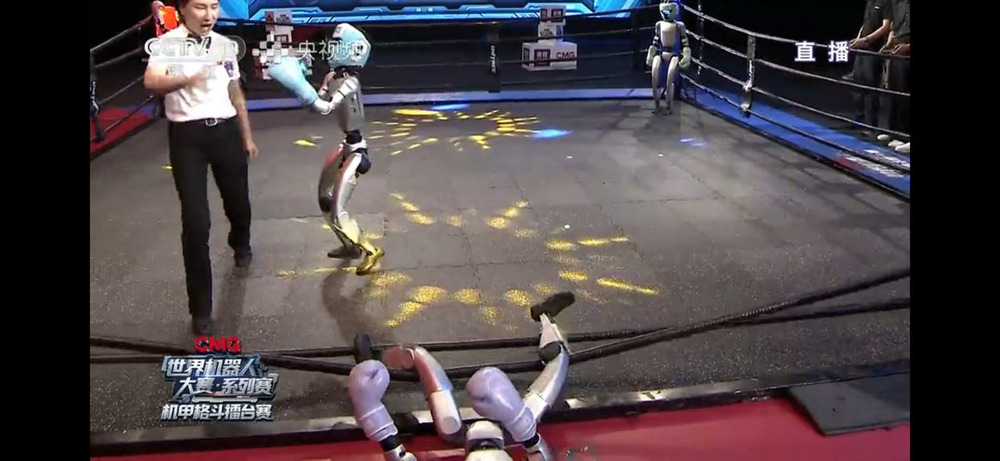

5月25日晚,由央视主办的“CMG世界机器人大赛·系列赛——机甲格斗擂台赛”正式打响。四个1.3米高的机器人由博主、投资人等非专业选手操控,打了十二回合后,一位叫“AI策算师”的机器人赢得了冠军。

比赛期间,主持人多次强调这场格斗赛仅仅是“科普展示赛”。而展示背后,实则是一场公开的技术验证秀。

DoNews在一些视频片段中注意到,比赛每回合两分钟,这些机器人在人类遥控处理之下,暴露出很多疑问。

比如主动攻击的机器人反而扑空,失去稳定性倒地;比如两“人”在比拼中意外卡住,无奈靠人力将其分开。而且参赛的不少机器人都有“皮外伤”,部分宇树G1的金属外壳留下了深浅不一的划痕……

专家介绍,这些疑问其实暴露出机器人当前动态控制、感知延迟等疑问,同时也展现出抗冲击性、多模态感知与高速恢复能力。

图源:央视截图

图源:央视截图

目前,人形机器人赛道正被按下加速键。2025年4月,北京举办了全球首个人形机器人半程马拉松,8月将举办首届人形机器人运动会。

广发证券表示,机器人技术正在从实验室走向实际应用,尤其在拥有明确需求的垂直行业中,具备较强的落地基础。随着技术的持续进步,特别是在感知、决策和运动控制等核心领域的突破,人形机器人有望进一步拓展至更多繁琐场景,从而打开更大的市场空间。

据《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025—2027年)》,到2027年,突破不少于100项关键技术、产出不少 0号新闻 于10项国际领先的软硬件产品,具身智能上下游产业链基本实现国产化。

“非得像人吗?无聊”

然而,不是所有人都看好人形机器人的发展。此前,金沙江创投主管合伙人朱啸虎的一句“小编正批量退出人形机器人公司”,就给火热的赛道被实实在在泼了一盆冷水。

关于机器人是否一定要是“人形”,以及人形机器人的市场前景,不同的人有不同的观点。(DoNews此前做过相关报道,感兴趣请移步《面对具身智能,泼冷水不见得是坏事》)

部分人产业人士认为,人形机器人是技术落地的机会点,一定会是未来的方向。“考虑到这个社会是按照人类的需求建造的,长得像人自然可用适配人类通用数据,代替人类处理干活。把机器人做成人形,那么它天生就可用调用现有的设施。”一位从业者如是说。

不过,从另外一批人的视角看,人形机器人就「很无聊」。

在本次Beyond展会闭幕式上,阿里巴巴集团董事长蔡崇信指出,当将AI融入机器人时,它们会变得更智能,也更具思考能力,这让人非常兴奋。不过人形机器人的实用性又是另一个疑问,世界上大多数智能机器人并不需要长得像人类。

“如果朋友们想要一个机器人来清洁地毯、打扫厨房或客厅,朋友们真的希望它看起来像人类吗?那样我可能会害怕,我只想要一个看起来像吸尘器的东西能智能地在房间里完成清洁工作。”蔡崇信说。

他认为,人形机器人目前的智能水平远无法和人类相比,技术层面上还有很多障碍需要克服。“小编目前在人工智能、大语言模型方面已经取得很大进步,但在空间智能方面仍需要继续努力,才能进一步推动机器人行业的发展。”

图源:主办方供图

技术的发展也带给艺术界不小的震荡,当下,数字艺术正在成为一门新兴的文化产业。在近期举办的以“在山顶重逢”为主题的首届“横琴-澳门国际数字艺术博览会”中,大批国内优秀的艺术家、AI设计师、商业人士齐聚一堂,围绕“AIGC重塑产业新生态”展开深度对话。

谈及机器人,中央美术学院教授费俊的观点发人深省,他反问:“小编为什么要让机器学人?像小编一样唱歌、写诗?为什么只要打败人类的棋手就觉得了不起了?这很无聊。”

费俊说,每一次科技浪潮,小编都会听到一种“神话”:科技会解放朋友们的生产力,会替朋友们干很多朋友们该干的事。但试问,解放出来的时间会属于朋友们吗?好像从来不是。多数人时间不是让朋友们去玩耍的时间,会让更多的工作填满朋友们的时间。

“技术解放了效率,但不等于让朋友们更自由。”

图源:主办方供图

如今人形机器人背后映射的人类思想,本身可能是一种无意识的自我中心主义——让机器学人,无论是扭秧歌、拳击、倒立还是做咖啡,无非就是在重复人类的动作,满足的是人类对“智能体”的幻想。

但是,蔡崇信和费俊的质疑恰恰点破这一迷思:机器人是不是要有自己的手段去处理疑问?技术的价值不在于它能否模仿人类,而在于它能否超越人类。

比如,波士顿动力从早期模仿人类步态的Atlas机器人,到专精物流搬运的Stretch机械臂,逐步放弃对“完美人形”的追求,这种转变揭示了一个趋势:当AI足够强大,物理形态反而可用极简化。

医疗领域上,达芬奇手术机器人以仿生机械臂还原医生手部动作,但其核心价值在于“人机协作”而非“替代人类”——医生通过操纵台控制机械臂,AI则供应震颤过滤和运动比例缩放。这种“半人形”设计证明:形态适配作用,比完全拟人更核心。

技术突破了人类能力的极限,而非仅仅复制人类的行为。正如费俊所表达的观点,“小编还是要从个体人类的经验去看待机器的发展,机器可能有它自己不同于人类一种新的可能。”

这也揭示了技术最本质的作用:服务人类,提升效率,处理现实疑问。至于其“身体”是何种形态,并不是第一顺位。

图源:主办方供图

如何与AI共生

其实,当争论聚焦于“是否非得是人形”时,本质上是人类对自身认知的投射。在这个逐步被算法定义的AI时代,人类好像比以往任何时候都需要更清楚地认识自己。

小编目前对待AI的态度非常矛盾,一边担心被AI代替掉,但又孜孜不倦地让AI比人脑更快;一边驻足欣赏能谈琴会跳舞的机器人,一边又不断反问:这有什么用?

这种焦虑背后,是人类自我定位的危机:如果机器人能在所有方面媲美甚至超越人类,那么,人的独特性何在?

在“横琴-澳门国际数字艺术博览会”会场,记者遇到从不同学校赶来参观学习的中学生。面对AI堪称狂飙的迭代更新速度,作为青年一代是否会感到不安?

一位学生向DoNews表示,学校近几年对于人工智能的教育在不断加强,走出校园了解世界上的技术发展到什么水平,也是日常学习的一部分。“未来一定会挑选人工智能领域的专业,不是说考虑到这个热门,主要是现在任何科研产学研究都离不开AI,不断学习本身就是一种趋势。”

图源:主办方供图

如果回归哲学层面的自省:什么是人不可替代的价值?央美的费俊教授供应了一种思考方向:

“如果朋友们今天的生存是依赖于所谓容易的脑力劳动,只是一个风格的搬运工,那朋友们确实该焦虑,考虑到这个时代要‘变天’了。但如果朋友们的核心价值是建构在想象力和创造力上,朋友们丝毫用不着焦虑,考虑到我觉得机器永远无法替代人类不断突破自我的创造力和美学建构上的创造力,它是不可被替代的。”

不难发现,到目前为止,机器人只是拥有了人类的部分能力,且并不成熟,更何况它们还不知道自己是谁,不能对自己负责,更没有意识和情绪。当然,小编不排除机器人的情绪可用通过算法设计实现,但这种情绪是真的情绪,还是「表演情绪」?

如此看来,人类并不需要对机器人替代产生焦虑,但小编需要认识清楚,机器人要怎么发展,取决于人类自己。

法国技术哲学家贝尔纳·斯蒂格勒有讲过一句话:技术从来不是人类的“对手”,而是“代具”——它弥补了人类生物性的局限,并推动文明演进。

也许机器人没必要像人,人也不必和机器人PK。未来机器人可用去做机器人擅长的事,人做人擅长的事,大家是一种互补性的共生。未来小编不妨可用讨论下,是否要放弃“机器人有必要做人形”的旧命题,转而探索在机器人发展的时代,人类如何做自己?